前回のウールマットの話に関して、コメントやグーグルの+、ブログむらのクリックなど、さまざまな反響をいただけ、大変ありがたく思いました。とても励みになりました。ひとつだけ補足したいことがあります。該当記事のコメントでも少し触れていますが、ウールマットはものによっては繊維が強いと感じるものがあるので、両生類の幼体や、サラマンダーでもあまり小型のもの、地面に潜っていくタイプの種類に使う時は注意が必要かもしれないと思いました。もちろん皆さんそれぞれのやり方があると思うので、おせっかいかなとは思いましたが、事故があってからではいけないので。このような生き物の場合は、代替案としては薄切りスポンジや業務用ペーパータオル(できれば漂泊してないもの)などをよく水にさらしてから使えば、手軽ですし、見た目はあまり良くないですが頻繁に取り換えられるので便利です。

そんなこんなで今年もあと十数日を残す程度となってしまいました。日ごろかなり怠慢な管理人ですが、今年は思う所があり、作業部屋兼・爬虫類部屋の大掃除ならびに模様替えを開始しました。まずは積みあがった道具類・有象無象の整理からはじめ、昨日書籍の大箱と、工具類の大箱を運び終えたので、今日は空いたスペースに爬虫類関係の気狂い器具類を整理整頓するため、手始めに部屋の各所で跳梁跋扈していた電球たちをひとところに集結させました。

・

そんなこんなで今年もあと十数日を残す程度となってしまいました。日ごろかなり怠慢な管理人ですが、今年は思う所があり、作業部屋兼・爬虫類部屋の大掃除ならびに模様替えを開始しました。まずは積みあがった道具類・有象無象の整理からはじめ、昨日書籍の大箱と、工具類の大箱を運び終えたので、今日は空いたスペースに爬虫類関係の

これをアップしたあと 新品のソケットと電球もうふたつ出てきました。

で、出てきた電球の数を見て愕然としたんですが、こんなに買ってきた覚えないんですね。うちには現在、保温が必要な動物はヘビ4頭、極小ヤモリ1匹の計5匹しかいない上、そのうち2匹は同じランプをシェアしているので、予備の電球は最大8こあれば事足ります。しかし、今日こうして出てきた電球の数を数えてみたら、20個ちかくありました。どう考えても電球が自然繁殖してるとしか考えられません。しかもこれみんな新品なんですね。ズーメッドで沢山買い物するともらえる「ありがとうシール」みたいなのまで出てきたし・・・・・・。

なぜこんな風になってしまったかと言えば、理由はうすうす分かってるんですが、管理人、趣味にまつわる道具類で何か新しいものが出ると脊髄反射的に買う癖があります。中でも得意なのは電球です(カラスか)。しかも買ってすぐに強力な痴呆を発揮して、買ったことを忘れてしまいます。当然、どこに収納したかまで忘れてしまうので、消しゴムよろしく、いつも必要な時に限って必ず出てこず、新しいものをまた買いに行く→忘れる→なくす→買う、この無限サイクルとなってしまいます。あなや。

さらに、特定の物品の、特定の型が気に入ると、全く同じものでもいくつも買ってしまう癖も、この問題を根深くします。今回はそれで電球のほかに全く同じ防塵マスクが4つと、全く同じ色・型番の大型プラケも数個出てきました。誰も使ってないのに流木がゴロゴロ出てくるのもおかしいな。誤解を招かないように書くと、本人に物欲は殆どありませんしいわゆる収集癖もないので、やはりこの強力な痴呆が問題の核心かと思われます。

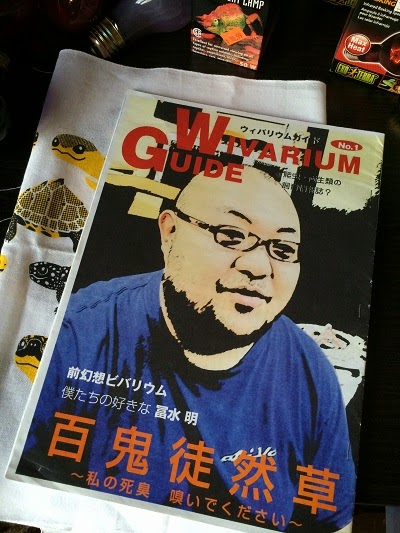

一方たまに掃除すると、面白いものが出てきて楽しいこともあります。今回、爬虫類にまつわるものでは、ウィバリウムガイドの1号(←写真左)が出てきましたよ。本家のビバリウムガイドは布教用に実家に残してきたにもかかわらず、なぜかこれだけが海を越えてやってきたと思うと、可笑しいですね。たぶん全米くまなく探しても、ウィバリウムガイドを持っているのは自分だけでしょう、感動で胸が「じ~ん」と熱くなります。物品の「レアさ」とは、こんなにも相対的なものなのかと。

一方たまに掃除すると、面白いものが出てきて楽しいこともあります。今回、爬虫類にまつわるものでは、ウィバリウムガイドの1号(←写真左)が出てきましたよ。本家のビバリウムガイドは布教用に実家に残してきたにもかかわらず、なぜかこれだけが海を越えてやってきたと思うと、可笑しいですね。たぶん全米くまなく探しても、ウィバリウムガイドを持っているのは自分だけでしょう、感動で胸が「じ~ん」と熱くなります。物品の「レアさ」とは、こんなにも相対的なものなのかと。ウィバガの下に畳んであるのは、引っ越す時に友人がくれた「野毛山動物園のカメ手ぬぐい」です。絵柄が可愛らしいのでずっと壁にかけてあった(飾ってるつもり)のですが、これを期に、グッズ置き場としてどこか所定の場所を作れればと思います。この手ぬぐいもきっとアメリカ中探しても、なかなか見つからないでしょう(じ~ん)。では、無駄話はこのくらいにして、また掃除に戻りたいと思います。